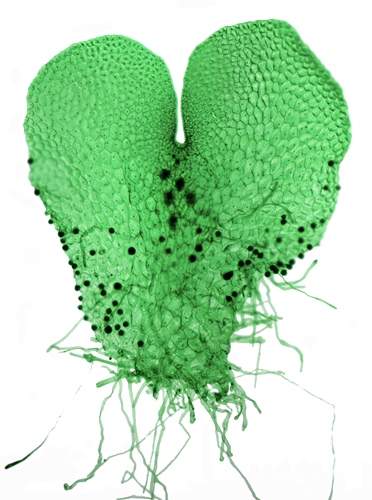

Wolliger SchneeballViburnum lantana

Eduard und Ottilie wagten nicht, bei diesen Worten einander anzusehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen.

Die Wahlverwandtschaften. Goethe. 1809

Fell und Leder gegen die Kälte, ein Grasumhang gegen den Regen, ein Rucksack mit Proviant, Zunderschwamm zum Feuermachen, ein Dolch aus Feuerstein, eine Axt aus Kupfer – an der Ausrüstung lag es nicht, dass der Mann auf über 3000 m Meereshöhe zu Tode kam. Die Waffen waren das Problem: Der Bogen aus Eibenholz war nicht fertig geschnitzt, von den zwölf Pfeilen im Köcher waren erst zwei mit Pfeilspitze und Federn versehen. Als sein Mörder kam, war Ötzi unbewaffnet.Achtzehn verschiedene Hölzer waren in seinen Habseligkeiten verarbeitet, darunter Lärche, Haselnuss, Hartriegel, Linde und Birke. Ihre differenzierte Verwendung zeugt vom Erfahrungswissen des Mannes vom Hauslabjoch, von der intimen Kenntnis seiner Umwelt, dem souveränen Umgang mit den Materialien. Für den Bogen hatte er Eibe verwendet, für die Pfeilschäfte unsere Pflanze des Monats, den Wolligen Schneeballs.

|

| Aus Wolligem Schneeball: Ötzis Pfeile |

Der Wollige Schneeball bildet vom Boden weg sehr viele Schößlinge. Mit zwei oder drei Jahren haben diese Stämmchen den richtigen Durchmesser für Pfeile; das Holz ist sehr zäh und elastisch, dabei formstabil und reißfest. Nach 5000 Jahren sind Schneeball und Eibe in der Bogenbauerszene noch genauso aktuell wie damals. Natürlich waren auch die furchtbarsten Waffen des Mittelalters, die englischen Langbögen, aus Eibe geschnitzt.

Weißblühende Sträucher können bei botanischen Laien Verwirrung stiften – zu viele sind es und zu ähnlich sehen sie sich. Deshalb versprach ich der werten Leserschaft, jedes Jahr im Frühling einen davon vorzustellen. Vor dem Wolligen Schneeball waren schon Traubenkirsche (Mai 2015) und Weißdorn (Mai 2012) dran.

Der Wollige Schneeball wächst gerne an Waldrändern, denn schön sonnig muss er es haben. Auch beim Boden gibt er sich preziös; der soll recht fett sein, mit genügend Lehm und Kalk.

Der Wollige Schneeball wächst gerne an Waldrändern, denn schön sonnig muss er es haben. Auch beim Boden gibt er sich preziös; der soll recht fett sein, mit genügend Lehm und Kalk.

|

| ...schön sonnig muss er es haben |

„Wollig“ ist beim Wolligen Schneeball die Unterseite seiner eiförmigen Blätter, die am Zweig „gegen einander über“ stehen, wie Goethe es elegant formulierte. Botaniker nennen eine solche Anordnung „gegenständig“. In den Wahlverwandtschaften war es von "gegen einander über" zu "durcheinander" ein kurzer Weg, doch ist das ein anderes Thema.

|

| Wollige Unterseite..... |

|

| ....gegenständiger Blätter |

Die Knospen weisen eine Besonderheit auf. Sie sind nicht, wie bei den meisten Sträuchern, von Knospenschuppen umgeben, sondern von nicht fertig ausgebildeten Laubblättern, die im folgenden Frühjahr auswachsen. |

| Seltsame Knospe.... |

|

| Schirmrispe macht Schaublüte |

Eine solche Rispe besteht aus sehr vielen Einzelblüten, die zusammengenommen Schaufunktion haben und Insekten effektiver anlocken als eine kleine Einzelblüte. So einer Funktion von Blütenständen sind wir bei Löwenzahn, Gänseblümchen oder Edelweiß schon begegnet.

|

| Schön auffällig, diese Blütenrispen |

|

| Farbenterzett der Beeren lockt Vögel an |

|

| Nur gut zum Angeben: die sterilen Schaublüten des Gemeinen Schneeballs |

|

| Hier ist alles steril: Gartenform des Gemeinen Schneeballs |

|

| gegen einander über |

Fotos:

Angelika Schneider

Südtiroler Archäologiemuseum 1. v. oben

Tigerente 8. v. oben